ポーターの競争戦略としてファイブフォース分析と並んで有名なのが、バリューチェーンです。

企業の内部を分析し、弱みを補い強みを強化するこのフレームワークは、非常に役に立ちます。

特にビジネスマンであれば、知っていて損はないものと言えます。

この記事では、そんなポーターの作り出したフレームワークである「バリューチェーン」について解説していきます。

ポーターとは

マイケル・ポーターとは、アメリカ合衆国の経済学者です。

ファイブフォース分析やバリューチェーンなどの競争戦略を生み出したことで知られています。

主な著書には、「競争の戦略」「国の競争優位」「競争戦略論」などがあります。

彼の主な経歴をまとめると、以下のようになります。

- 1971年にハーバード大学にて経営学修士を、1973年に同大学にて経済学博士号を取得した。

- 1982年には、ハーバード大学史上最年少で正教授となる。

- 現在はハーバード大学経営大学院教授を務めている。

- アメリカを中心に、多くの地域や企業の戦略アドバイザーを務めている。

ポーター「バリューチェーン」とは

バリューチェーンとは、企業の内部を分析し、弱みや強みを把握するためのフレームワークです。

ポーターは、企業が価値を創造するまでには基本的な元型(モデル)が存在していると考え、それをフレームワークに落とし込んだのです。

企業の内部状況を一目で確かめることができるので、現状を把握するためのツールとしてよく使われます。

バリューチェーンとは、企業が価値創造する一連の流れを示すことで、企業内部の強み弱みを把握できるフレームワークを指す

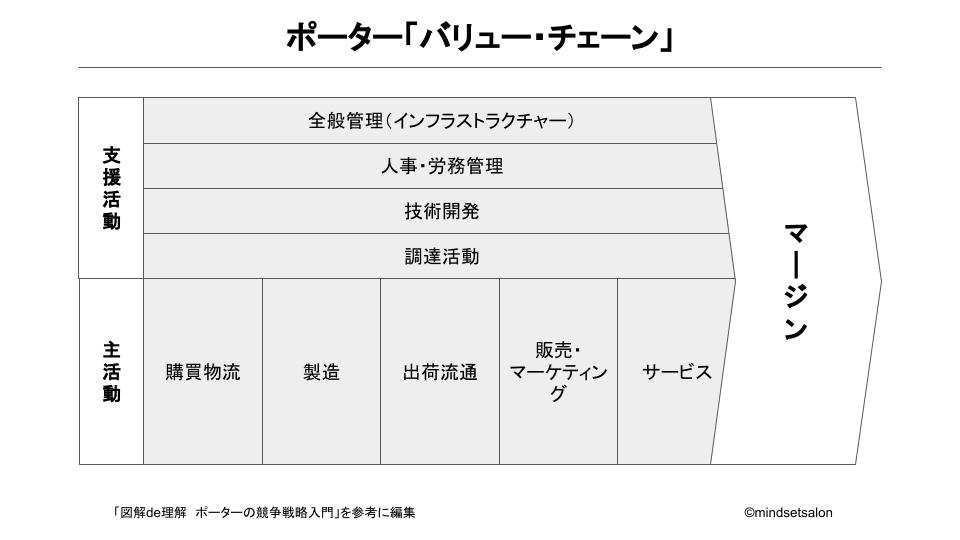

バリューチェーンは、主に支援活動と主活動の2つから構成されており、両者はさらに細分化されます。

- 購買活動(原材料を外部から入手し、分配する)

- 製造(原材料を製品にする)

- 出荷物流(製品を出荷する)

- 販売・マーケティング(製品を顧客に認知、提供する)

- サービス(クレーム対応や修理など、製品購入後の活動)

- 全般管理(全体の支援、企画や財務など)

- 人事・労務管理(社員の教育や募集など)

- 技術開発(製品の品質や生産システムの向上など)

- 調達活動(必要品の購買)

バリューチェーンの使い方

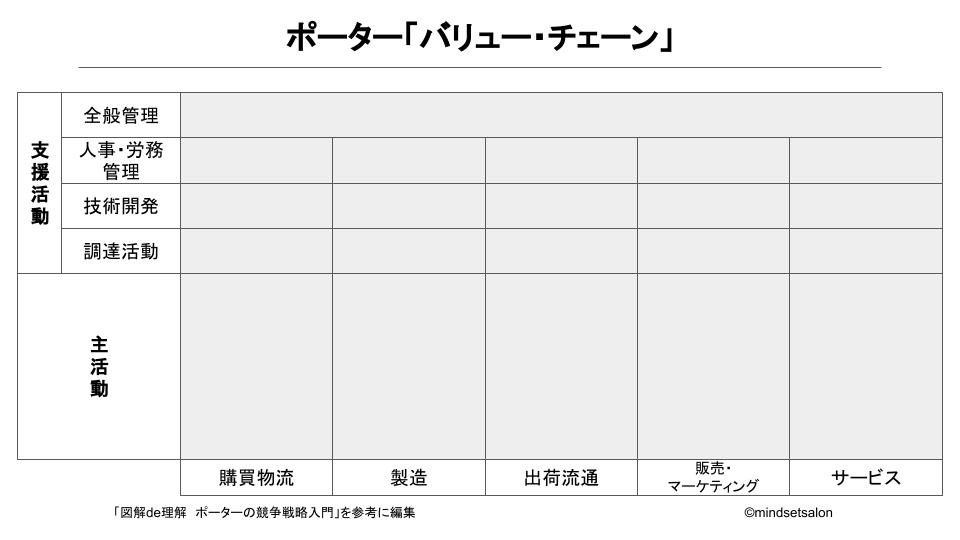

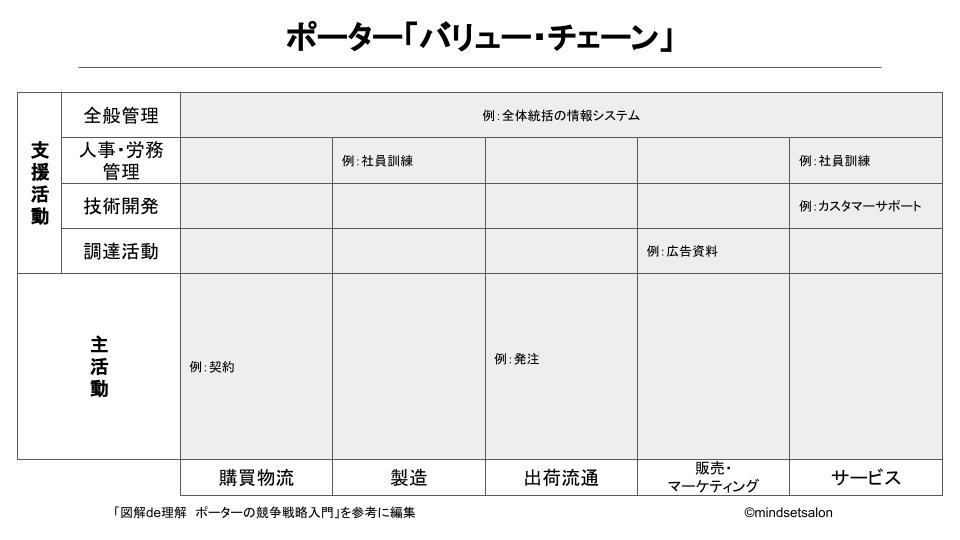

バリューチェーンは企業内部を分析するために使います。

上記の表を参考に、企業の現状を分析することで、戦略的ポジショニングをとるための方法が見えてくるのです。

ポイントは、構成要素をさらに細分化していくことです。

企業の競争優位は、細分化するほど際立っていきます。

また、全ての活動が連結関係にあることも押さえておきましょう。

バリューチェーンを用いて企業の現状が把握できたら、次に調整の作業に移ります。

ポーターは基本戦略として3つの方針を掲げています。

- コストのリーダーシップ戦略

- 差別化戦略

- 集中戦略

これらに基づいて、自社の強みを強化、また弱みは改善していきましょう。

まずは7日間の無料体験から始めてみましょう。

コストのリーダーシップ戦略

バリューチェーンを構成する活動の資産配分や運用コストを改善することで、企業は低コスト体を目指すことができます。

そして低コスト体(無駄な出費が少ない)の企業はコストのリーダーシップ戦略を目指すことができるようになります。

また、業界内での圧倒的な低コストを目指す方針がなかったとしても(高級路線を目指すなど)、バリューチェーンを最適化すること、無駄な出費を抑えることは重要です。

コストを削減して競争優位を生み出す、つまり企業のコスト優位を作るためには、大きく分けて2つの戦略があります。

- コスト推進要因をコントロールする

- バリューチェーンの再編成をする

ただし、バリューチェーンの改善を行う際は、持続性を念頭に置いておく必要があります。

短期的にコストを削減するだけでは、根本的な解決にはなりません。

長期的な視点から、コストパフォーマンスを改善していきましょう。

コスト推進要因をコントロールする

バリューチェーンからコストを推進させる要因を洗い出すと、主に10個の要素に分解できると、ポーターは言います。

企業のコスト改善の方法の1つは、これらのコスト推進要因をコントロールすることなのです。

- 規模のコントロール

- 習熟のコントロール

- キャパシティ利用のコントロール

- 連結活動のコントロール

- 相互関係のコントロール

- 統合のコントロール

- タイミングのコントロール

- ポリシーのコントロール

- 立地のコントロール

- 制度要因のコントロール

バリューチェーンの再編成

企業のコスト優位を生み出すもう1つの方法は、バリューチェーン自体を再編成する、というものです。

多くの業界において、ライバル企業は同じようなバリューチェーンを構成しています。

そこで、競合企業とは全く異なるようなバリューチェーンを新たに導入し、コストを大幅に削減する、というのがこの戦略のポイントです。

ただし、ハイリスクハイリターンの戦略なので、しっかりと状況を把握したうえで必要であれば行うようにするべきでしょう。

- 会社のコスト体質を根本から改善できる

- 企業の長所を大きく伸ばし、競争優位を生み出せる

- 失敗したときのリスクが大きすぎる

- 中途半端な改善では大きな効果は期待できない

- 再編成の途中で資金ショートする可能性がある

差別化戦略

バリューチェーンを使って、企業の強みや弱みを把握したら、そこから差別化戦略を考えていきましょう。

競合他社と比較して、自社の強みは何でしょうか?

ポーターは、バリューチェーンのどこにでも差別化の種は埋まっている、と言います。

各要素を細分化し、できるだけ詳細に丁寧に見ていくことが、種を見つけるコツです。

模倣

差別化戦略においての大敵は模倣でしょう。

どんなに有効な差別化を行ったとしても、ライバル企業に模倣されてしまっては意味がありません。

ポーターは、模倣を防ぐ要因として以下のような要素を挙げています。

- 模倣するのに時間やコストがかかる

- 差別化の要因を特定できない

- 企業の事情により模倣できない

差別化の要因を特定できない場合は、企業内の人しか知ることのできない何かが存在している場合や、言語化することのできない暗黙知的な何かがある場合が挙げられます。

企業の事情により模倣できない場合は、差別化を行っている企業がかなりリスクをとって戦略実行しており、マネすると他の企業は経営が傾いてしまう場合などが挙げられれます。

自社にこれらの要因を内包する部分はあるか、バリューチェーンを通して一度考えてみてはいかがでしょうか?

バリューチェーンのまとめ

ポーターの「バリューチェーン」について解説しました。

バリューチェーンは企業の内部を分析することができる、非常に便利なフレームワークです。

企業の外部環境を理解するための「ファイブフォース分析」と実際に競争優位を獲得するための「3つの基本戦略」を合わせて理解すると、より理解が捗るでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

- バリューチェーンとは、企業が価値創造する一連の流れを示すことで、企業内部の強み弱みを把握できるフレームワークを指す

- バリューチェーンは主活動と支援活動に分別され、そこからさらに細分化される

- この分析を利用し企業の内部環境を理解したうえで、外部の競争優位を築くことが大切である

コメント